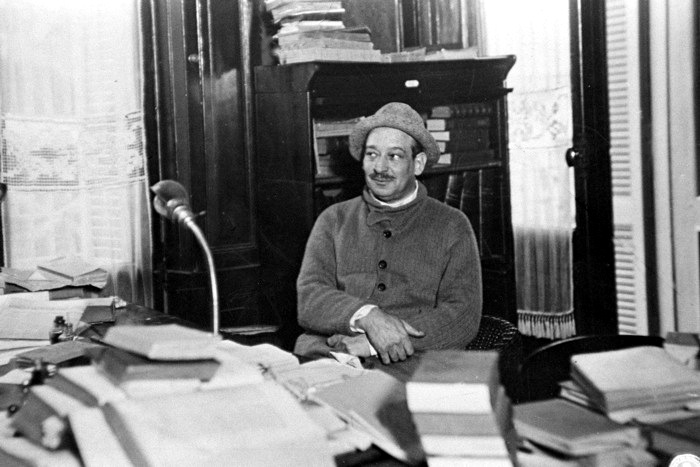

Multifacético pensador, un cuestionador del orden social e intelectual, fue uno de los intelectuales más representativos del momento de consolidación del ‘positivismo argentino’, e ícono de la Reforma Universitaria.

Valeria Elías

RTS Medios

Giuseppe Ingegneri, según su documento italiano, José ingenieros, según el documento argentino, nació en Palermo, Italia, en 1877. Era hijo de un revolucionario siciliano vinculado con la Primera Internacional, que le infundió las ideas del socialismo. Con ellas, hizo sus primeras armas en la política universitaria. A los 18 años fue delegado por el Centro Socialista Universitario, posteriormente integrado al Partido Socialista Obrero Internacional (luego Partido Socialista Argentino). Pero no fue precisamente por su actividad política -ubicado en el campo del pensamiento latinoamericanista- que se destacó Ingenieros. Los aportes de este sociólogo, médico y psiquiatra a la cultura y la ciencia nacional fueron su más valioso legado.

El 22 de agosto de 1888 es iniciado como loweton en la masonería argentina (loweton es el nombre con que la masonería designa a los hijos de los maestros masones). Adquirirá el carácter de masón en la Logia Unión Italiana Primera n° 90, el 5 de agosto de 1898, cuando alcance la mayoría de edad. No sólo su padre, sino también sus educadores (Ricaldoni, Pizzurno y Alcorta) eran masones.

Concluidos los estudios secundarios en 1892, se inscribe simultáneamente en las carreras de Medicina y de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El primer año cursa ambas carreras, pero opta finalmente por la primera. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires conquistó como padrinos a los más eminentes psiquiatras argentinos de esos años, Francisco de Veyga y José María Ramos Mejía.

En 1897 se graduó de farmacéutico y en 1900, de médico. Sus cursos con José María Ramos Mejía le inclinaron hacia el estudio de la psiquiatría y la criminología, en las sendas del ideario positivista. En un país compuesto por una gran masa de inmigrantes, como lo era la Argentina de comienzos del siglo XX, una de las mayores preocupaciones de los pensadores era el problema de la nacionalidad. En parte a ello se dedicó José Ingenieros, cuya obra más destacada en el tema fue La evolución de las ideas argentinas. Su temprana muerte, el 31 de octubre de 1925, no evitó que se convirtiera en uno de los máximos referentes del pensamiento nacional.

Algo que pensar

Cultivó especialmente un género literario: el ensayo. Así como el novelista es el escritor que crea ficción, inventa diríamos, para simplificar, el ensayista sólo opina. En sus libros no hay trama, argumento ni acción alguna. Ingenieros fue aplaudido y discutido, admirado y criticado. Pero lo seguro es que en su breve vida de sólo 48 años no pasó inadvertido.

José Ingenieros escribió “he cursado simultáneamente dos carreras. Por eso adquirí nociones de ciencias médico-biológicas, como médico y también estudié ciencias físico-naturales. Cultivé, ya por placer, las ciencias sociales y me apasioné por las letras”.

Ingenieros define la mediocridad en varios pasajes de su obra como «el hábito de renunciar a pensar», «llaman ‘hereje’ a quienes buscan una verdad» (sin comprender que, como señaló Shakespeare: «El hereje no es el que arde en la hoguera, sino el que la enciende»), «sus ojos no saben distinguir la luz de la sombra», «la originalidad les produce escalofríos», «pronuncia palabras insustanciales», «el esclavo o el siervo siguen existiendo por temperamento o por falta de carácter. No son propiedad de sus amos, pero buscan la tutela ajena», «incapaces de elevarse de la condición de animales de rebaño», «rechazan la aristocracia del mérito», «creen que el buen humor compromete la respetuosidad» y «su pasión es la envidia».

José Ingenieros en el prólogo de su texto “Las Fuerzas Morales”, advierte que su libro completa la visión panorámica de una ética funcional. “El hombre mediocre” es una crítica de la moralidad; “Hacia una moral sin dogmas”, una teoría de la moralidad; “Las fuerzas morales”, una deontología de la moralidad. Prevalece en todos el concepto de un idealismo ético en función de la experiencia social, inconfundible con los capciosos idealismos de la vieja metafísica. Sostiene que el hombre que atesora esas fuerzas adquiere valor moral, recto sentimiento del deber que condiciona su dignidad. Piensa como debe, dice como siente, obra como quiere. No persigue recompensas ni le arredran desventuras. Recibe con serenidad el contraste y con prudencia la victoria. Acepta las responsabilidades de sus propios yerros y rehúsa su complicidad a los errores ajenos.

Sólo el valor moral puede sostener a los que impenden la vida por su patria o por su doctrina, ascendiendo al heroísmo. Nada se le parece menos que la temeridad ocasional del matamoros o del pretoriano, que afrontan riesgos estériles por vanidad o por mesada. En un análisis de El hombre mediocre, el pensador advierte el peligro que corren los pueblos donde los grandes ideales han sido sepultados por la mediocridad, un mal que promueve la cultura del parecer y aniquila las preguntas trascendentales. Los hombres educados en estos ambientes sufren las terribles consecuencias de la indiferencia. Nuestro país lamentablemente no escapa de los efectos provocados por una sociedad encerrada en las cavernas de la ignorancia. Por lo tanto, nuestra nación necesita de hombres idealistas que promuevan espacios donde el diálogo, la crítica y el debate reinen; así como de un idealismo que lleve a cada rincón del país la luz de la verdad, el bien y la belleza.

Marcar algunas comparaciones con el presente de nuestra nación e intentar demostrar que el tiempo le ha dado o no la razón a Ingenieros es en parte del propósito de este autor, de un pensador Argentino de fuste, guardado y olvidado en casi todas las bibliotecas de nuestro País, que nos desafía a pensar.

En resumen, aludiendo a la mediocridad de quienes profesan especial fobia por el trabajo teórico de lo cual depende toda práctica que no proceda a los tumbos, nos dice el autor: «Sin ideales sería inconcebible el progreso. El culto del hombre práctico está limitado a las contingencias del presente».

La Locura en la Argentina de José Ingenieros (fragmento)

“En la medicina entera se operó esa regresión del naturalismo al misticismo, aunque menos acentuada que en la patología mental. Poco importaba, en efecto, para las creencias dogmáticas, la noción que se tuviera de la pulmonía o del linfatismo; eran, en cambio, peligrosas, y por consiguiente heréticas, las opiniones que se refirieran a la naturaleza de las funciones del espíritu.

La medicina quedó comprendida en el monopolio de todos los conocimientos, realizado por la Iglesia; los monjes fueron los únicos que pudieron estudiarla y con el tiempo se constituyeron Órdenes religiosas especializadas en el ejercicio del arte de curar. Fué ello singularmente nocivo para la asistencia de los alienados; desde que el alma racional era el soplo divino con que Dios había animado el barro en que plasmara al primer hombre, era legítimo que los monjes alienistas miraran las pérdidas de la razón como castigos sobrenaturales y que las especulaciones teológicas primasen sobre el buen sentido naturalista.

En la sociedad feudal los alienados pasaron pèr víctimas del diablo, poseídos, hechizados, endemoniados o embrujados, con excepción de aquellos cuya locura se ajustaba al ambiente místico y a los dogmas imperantes, en cuyo caso corrían el envidiable albur de ser beatificados, canonizados o santificados. Los demás, reos de herejía, sufrieron penas cada vez más severas.

Cuanto mayor era la superstición, más tentadora tornábase la herejía para los desequilibrados, histéricos y locos; y cuando Lutero puso en peligro la política de la Iglesia Romana, lanzando el grito de la Reforma, recrudeció la intolerancia, aumentaron los herejes y endemoniados, y millares de locos ardieron vivos en las hogueras (1) junto con los cristianos que preferían el Evangelio a la Iglesia, la enseñanza moral de Cristo a la autoridad temporal del Papa.

El renacimiento estimulado en las bellas artes y tolerado en las letras fué una constante batalla en las ciencias y en las filosofías; la persecución dogmática, severa para las ciencias físico- naturales, fué despiadada para las disciplinas psicológicas, por ser éstas las más peligrosas para las supercherías reinantes. La patología mental no tuvo renacimiento hasta la Revolución Francesa; a través de Locke y Condillac se llegó a la psicología naturalista de los Ideólogos, de cuya escuela formaron parte Pinel y Esquirol, revolucionadores de la patología mental.

En este largo paréntesis que interrumpió el progreso de las ciencias médicas, la psiquiatría fué más dañada que las otras. Con relación al concepto y el tratamiento de la locura, el renacimiento místico de la Edad Media representó una regresión atávica a las brujerías de los pueblos primitivos, con sus creencias absurdas y sus mismas prácticas disparatadas. La Europa entera, obsesionada por el terror religioso, vivió en una atmósfera de hechicería y demonofobia, doblemente usufructuada en lo alto por los frailes y en lo bajo por los brujos, sin que la docta ignorancia de los primeros tuviera más valor psiquiátrico que la ingenua superstición de los segundos”.

Fuente: RTS Noticias